ウィルスが世界中を騒がせ、TVやネットのニュースでもネガティブな情報を目にする機会が増えました。

そんなストレスフルな時代に生きる私たちですが、そもそも人類はウィルスと共存し生きてきた生物。

本来は必要以上に恐れることはないのです。

私たちの体は、細菌やウィルスなどの異物が入ってもきちんと処理できる免疫システムが備わっているため、必要以上に恐れストレスを感じることはある意味不健康です。

免疫力について正しい知識を身につけ、恐れない健やかな日々を送れるよう

ここから詳しく見ていきましょう。

免疫とは?

免疫とは『病を免れる仕組み』のこと。

体内の状態をバランスよく保つため、侵入してきた異物を掃除する働きであり、

この仕組みがあるからこそ、私たちは恒常性を保ち健康に生きることができます。

免疫力の高い人と低い人との違い

免疫力の高い人は、異物を処理して排除する能力が高く、異物が入ってきても症状が出ることなく済んでしまいます。

逆に免疫力の低い人は、処理する力が弱く、発熱や下痢・嘔吐など症状が現れます。

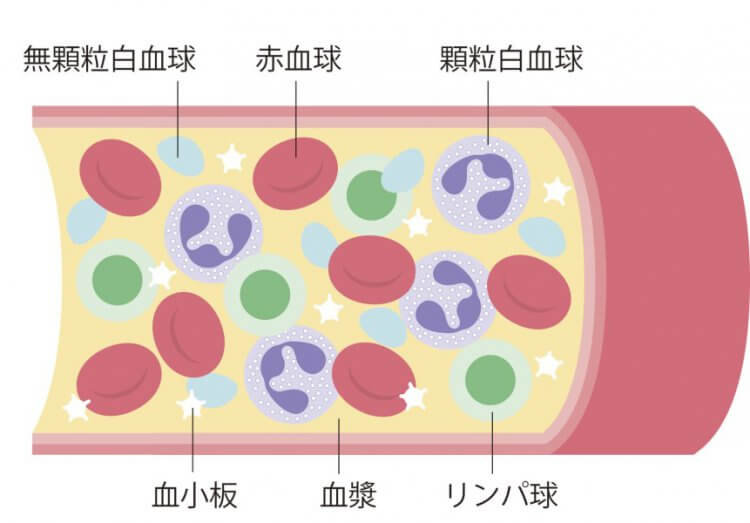

免疫のカギを握るのは白血球

私たちの体を守ってくれている白血球は、体内に入り込んだ病原体に反応します。

白血球は大きく分けるとマクロファージ・顆粒球・リンパ球の3つがあります。

マクロファージ(異物と判断したものすべてに反応)

病原体の監視、大きい異物を無差別に食べて処理してくれます。

貪食細胞とも呼ばれ、体内の死んだ細胞も食べます。

顆粒球(細菌・真菌などに対応)

マクロファージと一緒に異物を食べるもの。

消化酵素や活性酸素を使い分解処理するため周りの正常な細胞も傷つけ、化膿性の炎症を起こします。

病原体を食べたら自分も死んで膿となります。ニキビの白い膿など。

リンパ球(ウィルスなど小さな異物に反応)

マクロファージから呼ばれウィルスに侵された細胞を破壊します。

顆粒球の働きを活性させる役割もあります。

病原体(抗原)に反応し、対抗する抗体をつくって処理してくれるのがリンパ球。

リンパ球の中のB細胞やT細胞が病原体を記憶し免疫をつけてくれます。

はしかや風疹など1度かかったらかからない病気はリンパ球の働きによるものです。

私たちの体はこれらの免疫システムの働きにより保たれています。

免疫と自律神経の関係性

この免疫システムに影響を及ぼすのが自律神経と言われています。

自律神経は、内臓の働きや代謝・体温のコントロールのために24時間働き続けています。

昼間や活動している時には交感神経が優位になり、夜間やリラックスしている時には副交感神経が優位になります。

さらに自律神経は、白血球の働きにも大きく影響します。

交感神経優位になると…

忙しく働きすぎたり、激しい運動をしすぎたり、人間関係での悩みが続くと交感神経が優位になり顆粒球が増えます。

ニキビや吹き出物などは、夜更かしやストレス過多によって顆粒球が増えすぎてしまい炎症を起こします。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍なども顆粒球によって粘膜炎症が起こったものになります。

交感神経優位が続くと炎症反応がなかなか落ち着きません。

副交感神経優位になると…

リラックスのしすぎは副交感神経優位な状態になりリンパ球が活発になります。

細胞の修復が促進されるので炎症は落ち着きますが、リンパ球が過剰な状態が続くと外からやってきた異物に対しての免疫反応も過剰になるので、花粉症やアトピー・気管支喘息などアレルギー疾患を発症させます。

副交感神経優位になる夕方以降に熱が出て朝には下がるなどの症状が出た場合、リンパ球の反応によるものと考えられウィルスに感染している可能性が高いと判断できます。

自律神経が乱れ白血球のバランスが崩れている時に外から入ってきた異物に免疫が反応し病気になります。

体を健やかに保つためには、交感神経と副交感神経のバランスを整え暮らしていくこと

が重要です。

自然治癒力こそ最強の免疫力

私たちの体は本来、自分で自分を治す力=自然治癒力を持っています。

ですが、現代人は本当に多くのストレスを受ける環境下にあり、自律神経が乱れ、正常な免疫システム(自然治癒力)が働かず病気を引き起こしてしまいます。

自然治癒力を下げないために重要なことの1つは、症状があまりにもひどい時以外は、熱や痛み、腫れなどの症状が出てもすぐに薬で抑え込まないこと。(※症状がひどい際は、医師の診断を受けましょう)

症状が出るということは自分の免疫システムが働き、体が治そうと頑張っている証拠なのです。

体にとっていらないものを、炎症を起こして燃やしている途中で無理に抑え込んでしまう状態。体の自然な治癒の過程を邪魔しないようにしましょう。

我慢できる範囲であれば、水分をとる・体を温める・寝るなど、治癒反応を応援するだけに留めるようにしましょう。

そうすることで体は自然と治っていきますし、長い目で見て免疫力を下げない体をつくるために大事なポイントとなります。

免疫力を下げない生活を心がけよう

なるべくお薬に頼らず体を健やかに保ちたいのであれば、自然治癒力を高める生活を意識することが大切。

・栄養バランスが偏らない食生活を心がける

・十分な睡眠をとる

・働きすぎず自分の心が喜ぶような時間を過ごす

まずはこの3つを意識しましょう。

バランスのとれた食事を心がける

<食べることは生きること>

5大栄養素をバランスよく食べましょう。

毎日同じものを食べ続けず、できるだけ多くの品目を食べる努力をしましょう。

十分な睡眠時間をとる

私たちの体は、寝ている時に細胞組織の修復を行ったり、病原体の退治を行います。しっかりと睡眠時間を確保し体の働きをサポートしてあげましょう。

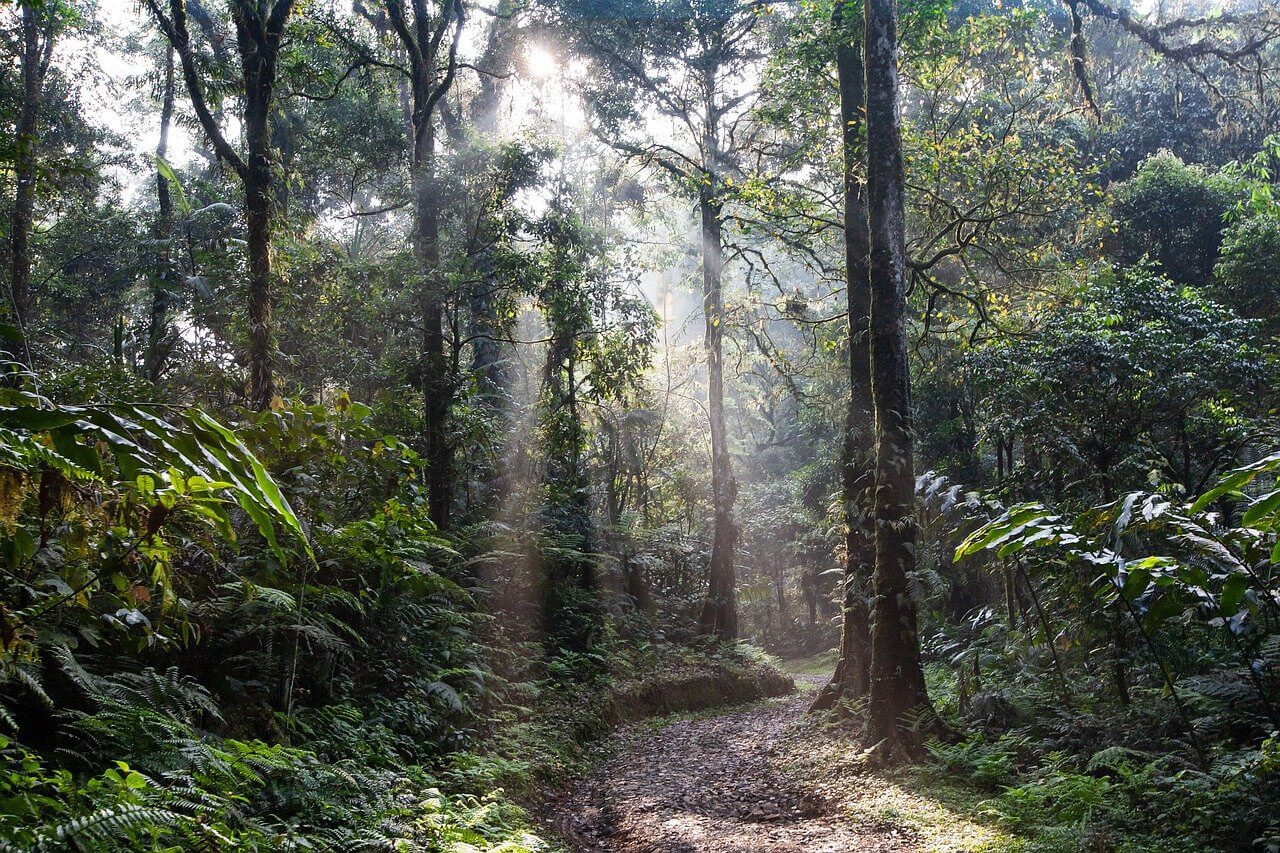

五感を満たす時間をつくる

自然に触れる、芸術を楽しむなど、自分の心を満たす時間を持ちましょう。

自分にとって心地よい時間を過ごすことは、心身のバランスを整えます。

それに加えて、【適度な運動を日常的に行うこと】【自分の感情をうまくマネジメントすること】ができるとより理想的です。

運動をすることでストレス発散になったり、筋肉をつけてあげることで体温が上がり血行も良くなり、全身に酸素や栄養が行き渡るため、免疫力が上がります。

また、人間は感情を持つ生き物です。

感情をうまくマネジメントすることで、他人の言動に左右されない強い心をつくり、自分の軸を持ちましょう。

私たちの心身をつくるのは、食事・睡眠・運動といった基本的な生活習慣です。

生活習慣を整えることは一番重要なことではありますが、それに加え、ストレスとの向き合い方も大きな課題です。

現代人にとって

・働きすぎず自分の時間も大事にすること

・自分の心が喜ぶ時間を過ごすこと

・楽しむことを大事にすること

は免疫力を下げないためにもとても重要なことだと言えます。

体を労わり、心を労わり、自然治癒力を高め最強の免疫力を手に入れましょう。

このバランスが整ってこそ私たちは最高の特効薬を手に入れることができます。

体は本来、完璧な仕組みで成り立っています。

一番の特効薬は自分の免疫力であるということを忘れないでください。

健やかに生きていける体を目指し、ご自身の体と向き合っていきましょう!!

参考

https://www.minamitohoku.or.jp/up/news/konnichiwa/201005/homeclinic.html

※1:グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド(毛髪保護成分)をシャンプーに配合

※2:ステアリン酸エチルヘキシル(毛髪保護成分)をマスクに配合

recommended posts

-

vol.063 プラスチックと環境問題について考える。あなたの生活の選択の一つから地球の未来を守ろう<後編>

2021.01.26

-

vol.472 美容にピッタリのハーブ「よもぎ」。普段の習慣に取り入れる方法を紹介

2024.11.14

-

vol.398 夢や目標を達成してなりたい私になる!モチベーションアップの方法

2023.12.19

-

vol.030 心と身体をつなぐヨガ。そのルーツとは。

2020.09.08

-

vol.181 髪の毛も老化する?老化に負けないヘアケア方法をご紹介します

2022.01.11

-

vol.203 美尻の秘訣は股関節にあった!股関節を整えて美脚・ヒップアップを目指そう!

2022.03.23

-

vol.042 日々の疲れとキレイを保つためのワンランク上の入浴習慣へ

2020.11.04

-

vol.346 スーパーフード「抹茶」が持つ美容・健康パワーは!?リラックスもできる抹茶の効果・効能

2023.06.26

-

vol.118 むくみ解消のために。アーユルヴェーダのオイルマッサージを試してみませんか?

2021.07.07

-

vol.063 プラスチックと環境問題について考える。あなたの・・・

column | 2021.01.26

-

vol.472 美容にピッタリのハーブ「よもぎ」。普段の習慣に取・・・

column | 2024.11.14

-

vol.398 夢や目標を達成してなりたい私になる!モチベーショ・・・

column | 2023.12.19

-

column | 2020.09.08

-

vol.181 髪の毛も老化する?老化に負けないヘアケア方法をご・・・

column | 2022.01.11

-

vol.203 美尻の秘訣は股関節にあった!股関節を整えて美脚・・・・

column | 2022.03.23

-

vol.042 日々の疲れとキレイを保つためのワンランク上の入浴・・・

column | 2020.11.04

-

vol.346 スーパーフード「抹茶」が持つ美容・健康パワーは!・・・

column | 2023.06.26

-

vol.118 むくみ解消のために。アーユルヴェーダのオイルマッ・・・

column | 2021.07.07